规章制度

规章制度  理事会

理事会  秘书处

秘书处

导读:古代人在解决软基、堤坝防护等工程问题时,所采用的工程措施具备了现代土工合成材料的基本原理,结合事例进行了说明。

对于科技水平低下、生产力不发达的古人而言,需依靠近乎完全天然的材料和工具、手工劳动来解决相应工程问题,如软基上交通、堤坝防护等。本文从5个方面分析阐述了其所蕴含的机理与现代土工合成材料之间的对应。 一 软基通行与加筋垫层

图1 车辆在泥路上沉陷

在软弱道路、地基上通行,需解决承载力、变形、沉陷等问题,若处理不好则会出现图1 所示等问题。

1 古籍记载 在陈寿所著的《三国志》中记载曹操败走华容道之时:“遇泥泞,道不通……悉使羸兵负草填之,骑乃得过”。 在司马迁所著的《史记.夏本纪》中记载大禹治水之时:“水行乘船,泥行乘橇”。 2 近代发展 在第二次世界大战的诺曼底登陆作战前,为确保车辆人员在松软沙滩上自由行动,盟军以丘吉尔坦克底盘为基础,研制了一款AVRE铺路车,铺设的是以厚亚麻布为基础并加强小树枝的垫层(可视为“土工布”)。

图2 AVRE铺路车

图3德国MAN公司MLC-70路面车作业中

3 机理分析

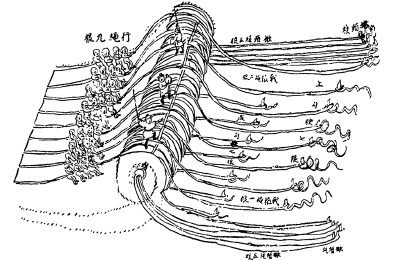

上述方法的主要机理类似于形成一个垫板作用在软弱或松散的地基上,通过扩大受力面积、提高地基面强度、控制变形来达到通行目的。其机理和目前在工程界所广泛采用的加筋垫层相类似。 土工合成材料加筋垫层是由分层铺设于垫层中的土工格栅、土工格室等土工合成材料与垫层土组合构成的。与普通垫层相比,加筋垫层的抗拉和抗剪性能均明显提高,有效地阻止了垫层的断裂和剪切破坏,保障了垫层的完整性;同时加筋垫层的刚度较大,可起到限制均化软基变形、减少沉降量等目的。加筋垫层及其发展:桩网地基在工程中应用广泛、研究较多,故本文不再赘述。 二 水工防护 为确保渠道的安全,尤其为降低洪水冲刷等危害,则需对其堤坝进行防护加固。本文简略对比了古代技术和现代土工合成材料在此方面的应用。 1 古代技术 在《宋史•河渠志》中记载:“先择宽平之所为埽场。埽之制,密布芟索,铺梢,梢芟相重,压之以土,杂以碎石,以巨竹索横贯其中,谓之心索。卷而束之,复以大芟索系其两端,别以竹索自内旁出。其高至数丈,其长倍之。凡用丁夫数百或千人,杂唱齐挽,积置于卑薄之处,谓之埽岸。既下,以撅臬阂之,复以长木贯之。其竹索皆埋巨木于岸以维之。” 埽工是我国独创的用于护岸、堵口和筑堤等工程的水工构件。埽工在宋代已普遍使用,卷埽技术已比较成熟。从清乾隆年间开始,逐渐改为厢埽。埽工有就地取材、制作迅速等特点,既能在洪水期抗御水流对河岸坝垛的冲刷、防止堤岸坍塌,又能适用于河道截流、水中进占筑坝以及堵复溃决口等施工,被广泛应用于河道治理及抗洪抢险。

图4卷埽

图5 厢埽

2 现代技术

土工模袋、土工管袋、软体排、土工格栅、格室、格宾、土工网……等土工合成材料均可应用于防护、加固、抗洪抢险等水利工程设施。其原理在于发挥土工合成材料材料的加筋、防护、隔离等作用,例如长江口航道整治仅一期工程就使用软体排等土工合成材料1000万m2以上。

图6 软体排护岸施工

三 加筋土技术

将土工格栅、土工带等置于土体中,形成受力体系,可提高整体强度和变形等性能,即体现土工合成材料的增强土体受力的“加筋”作用。该原理在自然界、传统建筑中均有所体现,在现代工程中更得到了广泛应用。 1 自然界的加筋土结构 唐代诗人白居易写到:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”。如图7所示,燕巢本身就是一个加筋土技术的体现,枝叶构成了燕巢骨架,和泥土良好的粘接在一起形成整体,如纯泥土或者纯枝叶其受力性、完整性均会明显降低。

图7 燕子筑巢

2 天然材料在传统工程中的加筋应用

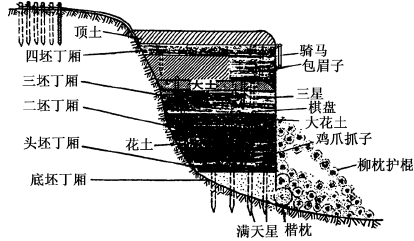

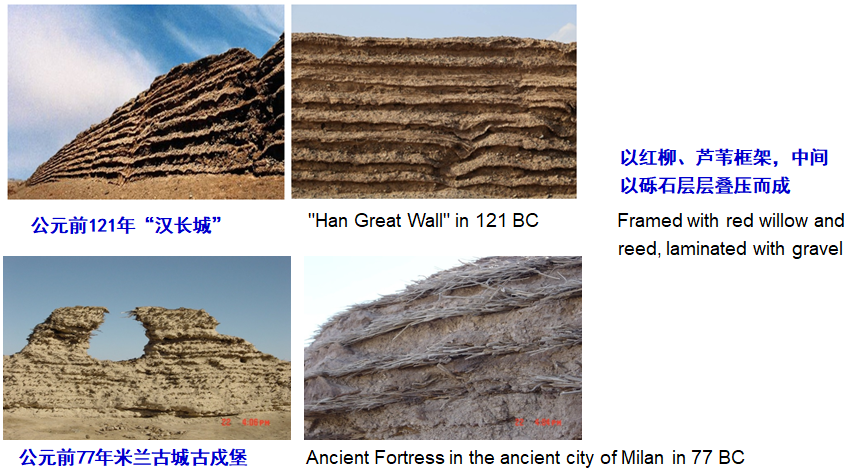

在良渚文化的水利遗址中,先民应用“草裹泥”技术来填筑堤坝等设施;在汉代长城中应用了红柳芦苇做加筋材料。

图8 遗存至今的古代加筋土工程

应用天然材料做加筋土结构的工艺流传至今,并在某些地方继续得以应用。如李广信教授曾提及在四川有用竹子用做加筋材料的陡坡,填筑建造一个中学的操场;在我国北方农村,现在仍有采用麦秸加固粘土用于墙体砌筑,如图9所示。

图9 麦秸掺粘土墙体(河北.邢台)

3 现代加筋土技术

如图10所示,为采用土工格栅做加筋材料、包裹式面板的加筋土挡墙。加筋土技术研究应用日益广泛,有广阔的发展前景。

图10 现代加筋土挡墙

四 石笼(格宾)的应用

石笼又称为格宾,具备便于加工、施工快速、料源丰富、适应地基变形、造价低廉等特点。可用于支挡结构、堤坝防护等方面,也可用于抗洪抢险应急。 1 古代应用 古代采用竹子制作石笼用于筑坝、防护等工程及抢险,以都江堰为例说明。

图11 都江堰水利工程

在我国石笼结构起源于2000多年前的竹笼、羊圈等工艺,李冰父子在都江堰工程中大规模使用。都江堰主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分及附属工程构成。唐李吉甫《元和郡县志》载:“犍尾堰(都江堰唐代之名)在县西南二十五里,李冰作之以防江决。破竹为笼,圆径三尺,长十丈,以石实之。累而壅水。”此法就地取材,施工、维修都简单易行,而且笼石层层累筑,既可免除堤埂断裂,又可利用卵石间空隙减少洪水的直接压力,从而降低堤堰崩溃的危险。类似工程有五代时,吴越王钱镠筑捍海塘,创竹笼石塘。

“竹笼&杩槎”是一种简单、有效的临时性截流和抢险装置,由三根大木桩用竹索绑成的三脚架,用竹笼装卵石压稳,迎水面加系横、竖木头,围上竹席,外面再培上粘土,即可以挡住水流且不致渗漏。

图12 竹笼&杩槎装置复原图

2 现代应用

目前工程上多采用格栅、网、条带等土工合成材料制成的各种规格的网格或箱笼体,在其内填充块石、砂砾石等,亦有采用金属丝网制作。土工石笼因其体积大、整体重量重、稳定性好而常被用于环境恶劣的深水急流处的护坡、护底等工程,或者用在水土推力较大的部位,有时也用于边坡防护工程中。

图13 某路基的石笼挡墙

图14 某河道石笼防护

3 应用拓展

“防洪墙/防爆墙”是传统石笼的应用拓展,国内某公司的产品采用可折叠的丝网容器和重型土工布组成而成,便于运输的折叠包装,可移动性强,安装简易、利于回收、效果突出,可在现场快速拼装。民用可用于快速用于填筑堤坝,填充决口,抗洪抢险;军用可快速形成一个临时的或半永久性的障碍来防止爆炸或小型武器的伤害,减少开挖战壕等土工作业。

图15 民用-抗洪抢险

图16 军用-美军防御工事

五 防风固沙

草方格是我国60年代在解决包兰铁路防风固沙问题时发展至今的治沙方法,该方法先在沙漠表面上划好施工方格网线,留麦草的1/3至1/2自然坚立在四边,然后将方格中心的沙子拨向四周麦草根部,使麦草牢牢地坚立在沙地上。可起到防风固沙、截留降水和减少水分蒸发、改良土壤等作用。该方法操作简单、原料随地可取、造价低廉、无塑料类制品产生的污染问题,便于推广应用,治沙效果显著,取得了巨大的成功。 2019年8月21日,习近平总书记来到武威市古浪县八步沙林场,实地察看当地治沙造林、生态保护等情况,并亲自动手“草方格”。

图17 习总书记在八步沙林场现场考察

图18 草方格作业

土工合成材料在防风治沙方面的应用亦日趋广泛,铁路等部门制定发布了相应的技术标准,应充分借鉴“草方格”这种简单高效治沙方法的思路。

六 初步思考 分析上述资料,有以下思考供探讨。 1 把握本质规律,分析内在机理。 在上面5组事例中,均可见采用天然材料、原始技术和工具实现了现代土工合成材料的功能。其原因就在于把握了内在机理,按照其基本规律操作。“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,事务运行有其自身规律,掌握了自然规律可以利用它为自身服务,实现“制天命而用之”。 2 返璞归真,生态和谐 现代技术在创造物质财富、推动社会整体进步方面取得了巨大的成就,但同时也存在环境污染、生态恶化的问题。在土工合成材料的生产应用中应充分考虑低碳、绿色环保理念,减少其可能的环境污染问题。目前部分协会会员已开始研发以天然材料为主材、可降解的新型土工材料,适应了这一发展趋势。 3 善于总结,勤于思考 在科研、生产、设计施工等各个领域,对待既有工程经验、理论技术等要勤于思考总结,吸收其精华,分析其内在规律。要讲一点鲁迅先生所说过的“拿来主义”:古为今用,洋为中用。 致 谢 本文参照和引用了清华大学李广信教授、同济大学徐超教授的诸多论文、专著等内容,特此致谢;部分内容及图片来自网络,在此一并致谢。 参考文献 [1] 李广信.从息壤到土工合成材料[J].岩土工程学报,2013,35(01):144-149. [2] 李广信. 岩土工程50讲-岩坛漫话(第二版)[M]. 北京:人民交通出版社, 2010. [3] 徐超,邢皓枫. 土工合成材料[M]. 北京:机械工业出版社, 2010. [4] 龙仕平.从《说文·水部》看我国古代水利之兴替[J].江西科技师范学院学报,2006(01):103-106. [5] 邱燕宁,任世钰,王鑫,杨鹏浩,李媛媛,李世寒,伍锡林,吴书翰,徐志伟.基于无人机影像的草方格生态恢复区植被空间格局演化研究[J/OL].生态学报,2019(24):1-10[2019-10-18]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2031.Q.20190917.0942.054.html. [6]刘姝颖,李宁,陆小辉.草方格在防风固沙工程中的应用[J].辽宁林业科技,2014(03):67-68. [7] 新闻网页:习近平深入甘肃省古浪县农村林场考察调研-新华网. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-08/21/c_1124904627_9.htm. [8] 参考网页:沙坡头建在麦草方格上的绿洲|中国国家地理网. http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d6d141562.htm.

【撰稿:吕鹏 审核:杨广庆 编辑:程凤娟】

|